ばくおんのおうちは、建ててからもうすぐ20年になります。

今のところ目立って問題はないのですが、設備の一部にガタが出始めています。

そんな中で、以外に結構な頻度で交換が必要なのが、階段の常夜灯の豆電球です。

登るところと降りるところの足元に、2箇所ついている豆電球ですね。

センサーで暗くなると勝手に点灯します。

[st-kaiwa1]毎年ぐらい換えてたような気がします[/st-kaiwa1]

コレ、知らぬ間にこっそりと消えていて、切れているのが分かりづらい。

たまに夜中にトイレに行く時に

[st-kaiwa2]あれ?なんか暗い?[/st-kaiwa2]

で初めて気がつきます。

特に2階の下り口なんかは無いとアブナイ。

しかし、面倒な作業は極力避けたい私。

[st-kaiwa3]じゃあ、寿命の長い電球にすればいいじゃん[/st-kaiwa3]

そうです。

そのとおりなんです。

だったら選択肢は今のところ一つしかありません。

LED電球ですね。

[st-kaiwa4]でも、豆電球のLED型ってあるのかなあ?[/st-kaiwa4]

調べたらありましたよ。当然ですね。

[toc]

LED豆電球はお得なのか?

常夜灯なので、つけっぱなしが当然の機器です。

節電のしようがないので、できるだけ省エネにする必要があります。

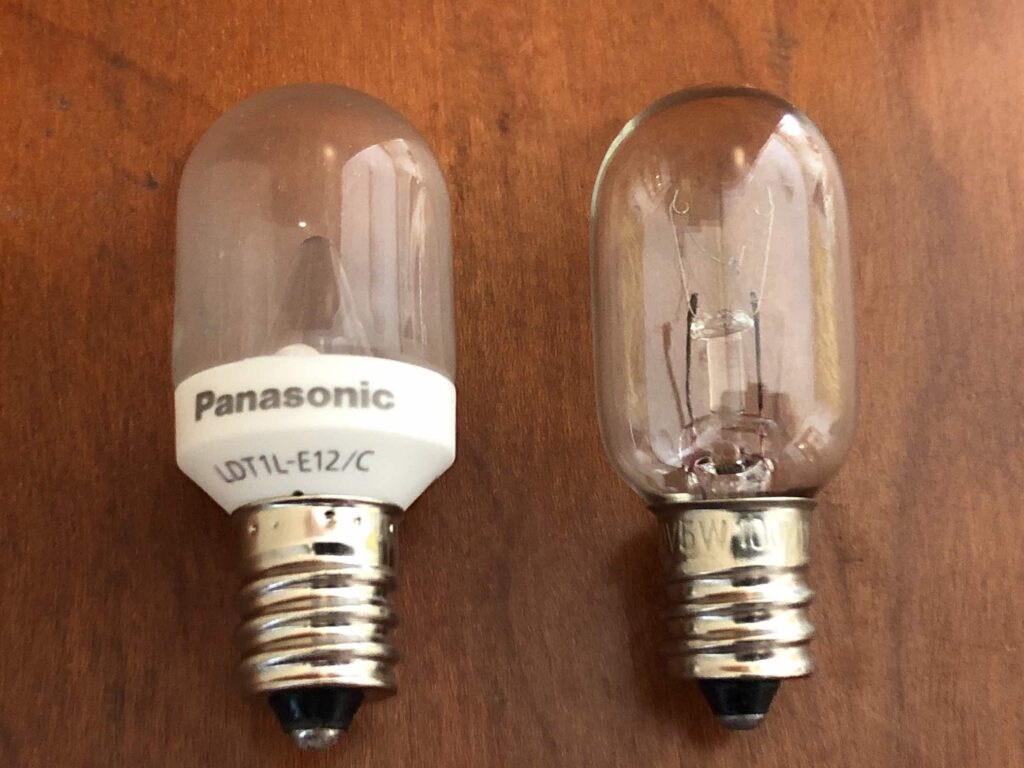

上の写真の左が「LED豆電球」、右がおなじみの「ナツメ球」です。

どんなメーカーのものでも、だいたいLED豆電球のほうが大きいと思います。

| LED豆電球 | ナツメ球 | |

| 寿命(自称) | 40000時間 | 2500時間 |

| 消費電力 | 0.5W | 5W |

| 価格 | 200円〜400円 | 50円から100円 |

| 1日の電気代 | 0.1円ほど | 1円ほど |

| 交換サイクル | 16年ごと | 毎年 |

[st-kaiwa3]もうダントツで、「LED豆電球」がお得ですね[/st-kaiwa3]

価格分は1年で元が取れてしまいます。

[st-mybox title=”ポイント” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#ffa500″ bordercolor=”#ffa500″ bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”5″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”100″ myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

寿命が16年っていうのは多分無理だと思います。

電球の寿命は持っても、中のICチップなんかが先に寿命が来ると思います。

[/st-mybox]

それでも半分の8年持てば十分ですね。

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]100均でも売ってますが、経験上、寿命が1年も持たないものや、極端に暗いものがあるので個人的にはおすすめできないかと。[/st-cmemo]

[st-kaiwa3]では、さっそくお得な「LED豆電球」に交換しましょう[/st-kaiwa3]

[st_af id=”1635″]

階段にある常夜灯の電球交換方法

まず、本体にネジが見当たらなければ、カバーを引き抜いてください。

コツは、「下を外してから上を外す」

「下から持ち上げるような力の入れ方で」取り外してください。

[st-kaiwa1]そんなに力はいらないと思います[/st-kaiwa1]

硬いかなと感じたら、上記写真のようなくぼみ(があることが多いと思います)に、

マイナスドライバーを突っ込んで、「えいっ!」で開けちゃいましょう。

すると、中の様子が確認できます。

写真はすでに「LED豆電球」に交換してあります。

電球を換えましたら、カバーを元通りにしてください。

センサーで、暗くなると点灯するタイプがほとんどだと思いますので、

センサー部分を手で押さえて点灯するか確認します。

これを上下2箇所やっちゃってください。

[st-card myclass=”” id=761 label=”おすすめ” pc_height=”” name=”” bgcolor=”#ffa500″ color=”” fontawesome=”far fa-bell” readmore=”on” thumbnail=”on”]

その他の意外な交換できる場所

[st-kaiwa3]我が家では、仏壇のろうそくを電灯型にしています[/st-kaiwa3]

実はその電球も「LED豆電球」に交換できるのです。

[st-kaiwa7 r]仏壇のろうそく型の電灯+LED豆電球は最高の組み合わせですよ[/st-kaiwa7]

[st-kaiwa3]コレでお年寄りの方にも安心していただけるかと[/st-kaiwa3]

この電灯にはスイッチがなかったので、スイッチ付きのタップも併用がおすすめです。

まとめ

住宅も築20年くらいになると、最新の省エネ機器に換えることで節約になります。

意外なところに豆電球があります。

家の中で思いの外、いろんな場所で使われています。

[st-kaiwa7 r]交換できるところは、やっちゃいたいね[/st-kaiwa7]

節約の金額は少ないですが・・・。

[st-kaiwa3]ちりも積もればでいきましょう[/st-kaiwa3]

[st-card myclass=”” id=2212 label=”おすすめ” pc_height=”” name=”” bgcolor=”#ffa500″ color=”” fontawesome=”far fa-bell” readmore=”on” thumbnail=”on”]

[st_af id=”1635″]

コメント